前回から約1週間。

新居建設中は孫を連れて母の元へ行くので心なしか母も嬉しそうです。

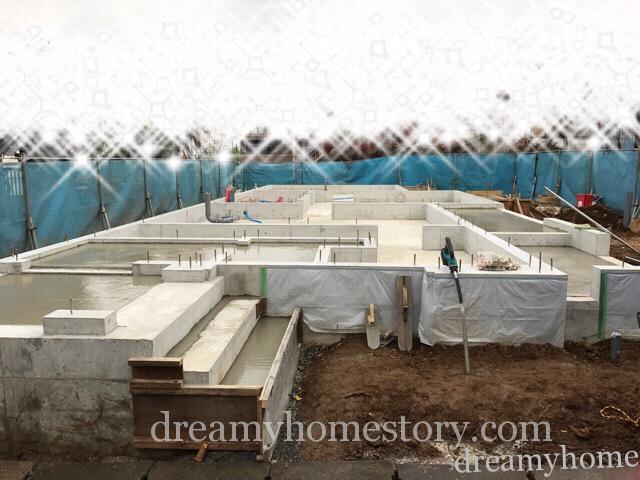

基礎の最終形!?お目見え♪

型枠が全部外れてとってもキレイなコンクリートの完成♪

昔小学生のころに住んでいた家の近所で建売のお家が何件も建設中だった時、そこを遊び場にしていた時期があって・・・

更地〜基礎ができるくらいまで工事がないときはずっと遊んでしまった記憶があるけれど

こんなにコンクリートがなかったような。

ちょこっとコンクリートがあって、すぐに木材があった気がしてて

「こんなに基礎って分厚いんだ〜」って思ったのが感想。

設計の打ち合わせの途中で構造計算の結果からなのか??

高基礎になったからこんなに高くなってるのかな??

高基礎に変更になったことで勝手に2~3万円プラスされていたのには

まぁ営業さんからのサラッとした説明で流しちゃったけどいまだになぜだか不明です。。。笑

もう打ち合わせの途中でちょっとめんどくさくなっちゃうところもあって

あまり細かいところにまで目が行かなかった・・・・・っというのが本音でもあるのですが笑

夫はお金に関して全然細かくないので

私が言わないとさら〜〜〜っと終わっちゃいます・・・・・

ということで、基礎工事も最終段階でいよいよ中にセメントを流して土台を平らに作って

床を作って〜〜〜っとどんどん作業が進んでいきます♪

基礎工事29日目の進捗状況と型枠外し

基礎工事も終盤に差し掛かり、ついに型枠が外されました。

この作業によって、基礎の完成形が見えるようになり、

建物の全体像が少しずつ明らかになってきます。

現場を訪れて確認した進捗状況や、設計段階で感じた疑問点についてお伝えします。

型枠外しの工程と仕上がりの確認

型枠を外す作業は、基礎工事の重要な工程の一つです。

- 丁寧な作業が求められる型枠外し

型枠が外された基礎は、コンクリートの表面が非常に滑らかで、きれいに仕上がっていました。

この仕上がりを見て、職人さんたちの丁寧な仕事ぶりに感動しました。 - 仕上がりの確認ポイント

基礎部分の厚みや水平面の均一さをしっかり確認。これらは建物全体の安定性に直結する部分です。

高基礎設計がもたらすメリットと注意点

今回の基礎は高基礎設計に変更されていました。

この設計の特徴やメリット、そして施工時に気づいた課題をまとめます。

- 高基礎のメリット

高基礎は湿気や水害から建物を守るだけでなく、収納スペースの確保にもつながります。見た目にも立派な印象を与えるデザインです。 - 注意点

高さが増したことで階段や通路のデザインに影響が出ることもあります。

完成後に後悔しないように、設計段階でしっかり確認する必要がありました。

営業担当との説明不足が生んだ疑問点

基礎設計の変更について、営業担当からの説明が少し足りないと感じる場面もありました。

- 追加費用の不明瞭さ

高基礎に変更された際、勝手に2~3万円プラスされていたのですが、理由が十分に説明されておらず疑問が残りました。 - 打ち合わせ時の確認不足

お金に関する部分は、こちらから具体的に質問しないと曖昧に終わってしまうことが多いと感じました。これからの打ち合わせでは、細かい部分まで確認することが重要だと学びました。

土台の設置に向けた基礎工事の最終段階

基礎工事の完成が近づき、土台の設置準備が始まりました。

この段階ではセメントの流し込みやコンクリートの仕上げなど、最終工程が進んでいます。

土台部分のセメント流し込みの詳細

土台の基礎をしっかりと支えるために行われるセメント流し込み。この作業には精度と技術が求められます。

- セメントの流し込み方法

基礎の中央部分にセメントを丁寧に流し込み、平らに仕上げる作業が進められました。この工程では、建物の床を支えるための安定した基盤が作られます。 - 乾燥の重要性

流し込んだセメントがしっかり乾燥するまで数日間の養生が必要です。この期間中の湿度や気温の管理が品質を保つカギとなります。

基礎の厚みと建物の安定性の関係

基礎の厚みは建物の耐久性や安定性に大きな影響を与えます。

- 厚みの確認

今回の基礎は特に厚みがしっかりしており、地震や揺れにも耐えられる設計だと感じました。 - 設計の意図

設計士の方から、基礎の厚みや強度が建物の長寿命化に寄与することを改めて説明され、安心感が増しました。

コンクリート完成後の次のステップ

基礎が完成すると、いよいよ建物の骨組みを作る工事が始まります。

- 次の工程への準備

コンクリートの完全な乾燥を確認後、土台設置に進みます。この工程が順調に進めば、建物の上棟が間近となります。 - 進捗確認の重要性

この段階でも、進捗状況を確認し、施工内容を細かくチェックすることで安心して家づくりを進めることができます。

家づくりの進行と打ち合わせの教訓

家づくりが進む中で、打ち合わせの内容や進行について振り返ると、

後悔を減らすためにいくつかの工夫が必要だと感じます。

今回は、設計段階での追加費用への対応方法や確認作業のポイント、

そして家族間のコミュニケーションが持つ重要性についてお話しします。

設計段階での追加費用への対応方法

家づくりでは、設計段階で思わぬ追加費用が発生することがあります。

このようなケースにどう対応するかが鍵です。

- 追加費用の発生原因を明確にする

例えば、高基礎設計に変更する場合、基礎部分の構造変更や材料費の増加が理由で追加費用が発生します。営業担当や設計士に理由をしっかりと確認し、不明点をその場で解消することが大切です。 - 見積もり書の詳細を確認する

見積もり書には、どの部分にどれだけの費用がかかるのかが記載されていますが、細かい項目まで目を通す習慣を持つと安心です。疑問があればすぐに質問し、納得してから進めましょう。 - 費用を最小限に抑える工夫

予算オーバーが心配な場合は、優先順位を決めてカットできる部分を検討します。例えば、目立たない箇所の素材を標準仕様に戻すことで費用を調整できる場合があります。

細かい部分の確認を怠らない工夫

家づくりでは、設計や施工の段階で細かい部分を見逃さないことが、完成後の満足度に直結します。

- チェックリストを活用する

打ち合わせ時に確認すべきポイントをリストアップしておくと、見落としを防げます。例えば、収納スペースのサイズやコンセントの位置など、後から変更が難しい項目を重点的に確認しましょう。 - 施工現場での確認も重要

現場を訪問する際は、実際の工事状況を確認するチャンスです。基礎部分の仕上がりや配管の配置など、図面では分かりにくい部分をチェックしましょう。 - 記録を残す

打ち合わせ内容や現場での気づきを写真やメモに残すことで、後から振り返る際の参考になります。

家族でのコミュニケーションと意思決定の重要性

家づくりは、家族全員にとって大切なプロジェクトです。

全員が納得のいく家を作るためには、コミュニケーションを密にすることが必要です。

- 家族全員での打ち合わせ参加

打ち合わせにはできるだけ家族全員で参加することで、意見のすり合わせがスムーズになります。それぞれの要望を取り入れることで、完成後の満足度が高まります。 - 意思決定のタイミングを明確にする

決定事項をその都度確認し、全員が納得した上で進めることが大切です。特に間取りや設備に関する決定は、後から変更しにくい部分なので慎重に話し合いましょう。 - 役割分担を決める

家族内で誰がどの部分を担当するのかを明確にしておくと、打ち合わせが効率的に進みます。例えば、内装はパートナーが担当し、外構は自分が担当するなど、分担することでスムーズに進められます。

家づくりは楽しい反面、細かい確認や調整が必要な場面も多くあります。

打ち合わせの段階で細部に目を向け、家族全員で意見を共有することで、

理想の住まいに近づけることができます。

このプロセスをしっかりと踏むことで、完成後の満足度が大きく向上するでしょう。